身為一位既不是母親、也不擅長廚藝的作者,受託撰寫一本關於新住民媽媽與料理的書,起初令人興奮,但隨即而來的,是一連串的焦慮與自我懷疑。然而正是這樣的不確定,開啟了我與 13 位新住民姐妹的深度相遇,也形塑出這本書的靈魂:《幸福食光──新住民姐妹的酸甜人生》。

從陪伴出發:記錄生活而非定義身份

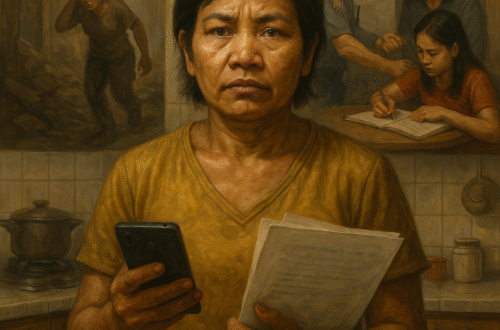

我拋開對「新住民」的既有印象,也不再從「受害者」或「勵志典範」的角度切入,而是以紀實方式,花兩天與每位姐妹相處:一天深入訪談,一天進廚房陪她們煮飯,忠實記錄眼前的生活樣貌。

這些故事不是戲劇化的苦情劇,而是充滿韌性的生命風景。泰國姐妹蕾夢為了幫忙家計,自學中文、考駕照、術後駕車工作;緬甸的惠賢歷經兩次「逃家」重啟人生、三年奪回兒子監護權;素芬、家伶等人都曾經營過自助餐或小吃店,最終卻因健康問題或缺乏支援網絡被迫放棄。

姐妹們的故事裡藏著許多熟悉的台灣日常:接小孩放學、夫妻一起顧店、趁空檔備菜煮飯……看似平凡,卻承載著跨文化生活的重量。她們沒有驚天動地的戀情,有的是與伴侶一同走過風雨的默契與信任。翠絨與先生一起經營越南小吃店,她以手機照片中穿著同樣衣服的一家四口,回答了「什麼是幸福」。

脫貧與孝道:嫁來台灣的多重動機

「為了賺錢」這句話,在採訪中常常出現。從印尼來台的素娜、小學畢業後無法就業,聽從朋友建議透過仲介嫁來台灣;中國的素芬則 8 歲做生意養家、12 歲輟學扛下家計。對這些姐妹而言,婚姻不只是戀愛的結果,更是延續家庭責任的一種方式,是她們理解中的「孝道」。

這些故事讓我理解,很多新住民的選擇,背後不只是貧困,而是承擔與愛。她們不怕吃苦,但社會對她們的誤解與偏見,才是真正令人疲憊的重擔。正因如此,她們的身體往往先倒下,店關了、人病了,夢也只能暫時收起。

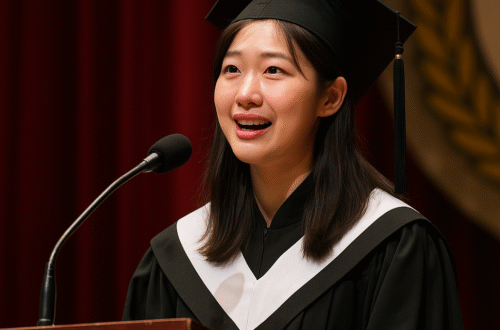

母女之間:隱形的文化焦慮

在採訪過程中,最讓我難忘的是母女之間的微妙情感。在印尼媽媽美妮與女兒對唱「Kasih Ibu」(母親的愛)時,我們看見的不只是溫馨,更是長期壓抑與焦慮的出口。原來,新住民媽媽最深的牽掛,是孩子是否會因社會眼光而否認她們的身分。

微電影中,孩子為了融入學校謊稱母親來自日本,媽媽卻努力學日語、穿和服,只為成全女兒。這樣的劇情,在現實中也真實上演。那一刻,我們都明白:要真正擁抱多元文化,不能只靠口號,而是要讓新住民與他們的家庭,在日常生活中感受到被理解與接納。

邀你支持:讓這些故事被更多人看見

13 位姐妹的故事,如同一道道不加濾鏡的光,映照出台灣多元社會的真實樣貌。這不只是一群媽媽的故事,而是關於家庭、文化、尊重與愛的故事。

閱讀,是一種理解他人、也理解自己的旅程。願我們一起支持《幸福食光》的出版,讓更多人聽見這些生活中發光的聲音,也讓我們成為那個願意摘下偏見眼鏡、更溫柔看待世界的人。